収納トリアージとは

収納トリアージの特長

収納トリアージは、モノをしまう場所=定位置を決めるためのワークです。

収納トリアージは、モノをしまう場所=定位置を決めるためのワークです。

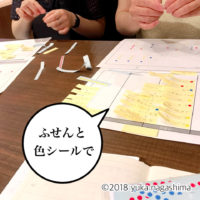

ふせんや丸シールを使って、楽しみながら取り組めます。

●●●● 自分の家の間取りや持ち物にあわせて学べる

●●●● 「しまう場所」を自分で考えるチカラがつく

●●●● 整理収納ADの現場力を合理的に養える

こんな方に、おすすめです。

このワークを通して、

どのような間取りのお宅でも、

どのような持ち物のお客様でも、

「しまう場所」がピンとくるようになります。😘

片づけの現場は、さながら…

「収納の前に、不要なモノを手放す『整理』をする。」

「収納の前に、不要なモノを手放す『整理』をする。」

片付けの業界の偉大な先輩方の功績もあり、このことはだいぶ広まってきました。

そしてそれは大原則であることに間違いはありません。

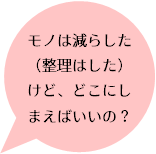

しかし、不要なモノを手放すだけでお部屋は片づくでしょうか?

答えは、否。

多くの方はミニマリストのように必要最低限のモノだけ、というわけはいかないでしょう。

ある程度のモノの量が残ると思います。

すると、不要品を手放すことができたとしても、モノを全部を出して「整理」をしたあとのお部屋は「モノの海」となります。

出しっぱなしにするわけにはいきませんので、もちろん「いる」と判断したものをしまわなければなりません。

しかし、まるで戦場のような混沌とした状態になったお部屋で、「さぁ、これらをしまおう」と思っても、どこに何をしまうべきか、すぐに判断できますか?

引き出しの中だけ、文房具だけなど、小さな範囲の片づけならそれも可能かもしれませんが、少し広い範囲だったり、全体の置き場所の見直しもしたい場合などは、「モノ」と「しまう場所」の紐づけを見直すとことも必要です。

混沌としたお部屋で、その「何を」「どこに」という紐づけを頭の中だけで考えるのは、なかなか難しいものです。

そこで、取り入れてみたのが、医療現場で行われている「トリアージ」という方法です。

医療現場でのトリアージ

トリアージ(仏:triage「選別」)とは、たくさんのケガ人や病人がいる現場で、患者の重症度により医師の治療の優先度の選別を行う作業のこと。戦場や震災現場などの救急医療現場で、できるだけたくさんの命を救うために、取り組まれている作業です。

トリアージ(仏:triage「選別」)とは、たくさんのケガ人や病人がいる現場で、患者の重症度により医師の治療の優先度の選別を行う作業のこと。戦場や震災現場などの救急医療現場で、できるだけたくさんの命を救うために、取り組まれている作業です。

●赤、●黄色、●緑、●黒の4色のトリアージタグを使用し、患者ひとりひとりの状態がすぐにわかるように選別していきます。

この「情報を色で見える化する」というやり方を、片づけに応用させたのが『収納トリアージ』のワークです。

「モノ」と「収納スペース」の両方をシールで色分けすることで、それぞれの紐づけを視覚的にわかりやすくしていこうという取り組みです。

「何をどこにしまえばいいのか」について、これまでは「場数を踏めばわかる」とか「慣れればわかるようになる」とか「センスである」などといった感覚的な方法で言われることが少なくありませんでした。でも、もっと合理的に、効率的に、誰もがしまう場所を決められるようになってほしい!そんな思いから、医療現場のトリアージを参考にした情報の見える化をテーマとしたワークを発案するに至ったのです。

モノの整理が終わった人向けです!

はじめにお話しした通り、「収納の前に、不要なモノを手放す『整理』をする。」

これは大鉄則です。

不要なモノまでしまいこむのが、収納ではないのです。

片付けは、以下の手順で進めましょう。

■整理(出す→分ける→減らす)

■収納(しまう場所を決める→しまい方を決める)

今回ご紹介する収納トリアージは、この手順の中の、しまう場所を決める のステップに特化したワークとなります。つまり、このワークは、『整理』のステップを完了させていることが前提になります。

もちろん、手放し切れていないモノがある場合、ワークの途中で振り返ることもできるようにはなっています。

ですが、まだ不要なモノの整理ができていない方は、出す→分ける→減らすの順で、『整理』を先に終わらせましょう!

(参考)↓「整理は一度したんですけどね~」という方へ

不要品は手放しましたか?

必要なモノだけになったら、さっそく始めましょう!

ここからスタートです!

↓↓↓